-

Zusatztext

-

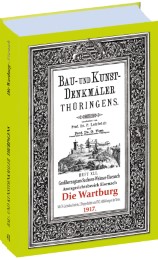

[Heft 41 von 41] der Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens = [Heft 13 von 13] im Großherzogtum SACHSEN-WEIMAR-EISENACH Reprint von 1917, Festeinband, 21 x 14,8 cm mit 562 Seiten mit 380 Abbildungen davon 76 Lichtdrucke, 2 Doppeltafeln. Im Auftrag der Regierungen von Sachsen-Weimar Eisenach, Sachsen-Meiningen und Hildburghausen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg und Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt, Reuss älterer Linie und Reuss jüngerer Linie bearbeitet von Prof. Dr. Paul Lehfeldt. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Prof. Dr. Georg Voss, Conservator der Kunstdenkmäler Thüringens. AUS DEM VORWORT: Die meisten von denen, die über die Wartburg geschrieben haben, sind im alten Landgrafenhause den Erinnerungen an die großen Zeiten des deutschen Minnegesangs nachgegangen. Sie waren von dem Gedanken begeistert, dort oben den gefeierten Musenhof der Landgrafen von Thüringen, den Schauplatz des Minnesängerkampfes vor Augen zu haben. Sie suchten nach den Spuren der heiligen Elisabeth, nach der Kemenate, wo die ungarische Königstochter mit ihrem Verlobten die Kinderjahre verlebt, nach der Kapelle, wo sie gebetet, nach den Stätten, wo sie die Armen gespeist hat und wo das Brot in ihrem Korbe durch ein göttliches Wunder in Rosen verwandelt wurde. Die Dichter sahen die schöne Sagenwelt mit den Augen Moritz v. Schwinds, der alle diese Szenen auf der Wartburg gemalt, und mit den Augen Hugo v. Ritgens, der die Räume des Landgrafenhauses so prächtig im romanischen Stil des 19. Jahrhunderts hergerichtet hatte. Von diesen Träumen ist inzwischen so mancher vor dem Lichte der historischen Forschungen der letzten Jahrzehnte zerronnen. Unsere Anschauungen über die künstlerische Ausstattung einer Ritterburg aus dem Zeitalter der Kreuzzüge haben sich seit der Restaurierung der Wartburg in vielen Dingen geändert. Doch trotz der neuen künstlerischen Ausstattung ist von der echten alten Architektur des Landgrafenhauses außerordentlich Vieles unversehrt erhalten. Die imposanten Hauptsäulen, die in den einzelnen Gemächern des Landgrafenhauses, in der Kapelle und im Sängersaal die Gewölbe und Balkendecken tragen, stehen noch heute an derselben Stelle wie zu den Zeiten der Landgrafen. Auch ein großer Teil der kleinen Säulen und Kapitelle, die der Restaurator aus der späteren Vermauerung der Fenster und Bogenhallen befreit und in die Arkaden der berühmten Hoffront des Landgrafenhauses eingesetzt hat, sind die sicher beglaubigten Überreste aus der ursprünglichen Bauzeit, die noch heute Zeugnis ablegen von dem künstlerischen Sinn, der in den Blütezeiten des deutschen Rittertums am Hofe der Landgrafen von Thüringen herrschte. Das und so manches andere sind Juwele der romanischen Baukunst, wie sie in so reicher Fülle an keinem anderen Palastbau aus dem Zeitalter der Kreuzzüge erhalten geblieben sind.

-

-

Autorenportrait

- Der bekannte deutscher Kunsthistoriker Paul Lehfeldt wurde am 9. Februar 1848 in Berlin geboren. Er war der Sohn des Berliner Verlegers Joseph Lehfeldt (1804 bis 1858). Als Schüler besuchte er das Friedrichwerdersche Gymnasium in Berlin. Danach studierte er von 1867 bis 1871 in Bonn und Berlin Kunstgeschichte und Archäologie. Daneben bestand er im Jahre 1868 an der Berliner Bauakademie die Bauführerprüfung. 1871 promovierte er in Halle zum Dr. phil. und 1876 habilitierte er sich als Privatdozent an der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg. 1884 wurde Paul Lehfeldt zum Konservator der Kunstdenkmäler Thüringens berufen. 1886 sein erstes großes Werk in der Reihe 'Die Bau- und Kunstdenkmäler der Rheinprovinz', der damals erste Band: 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Koblenz'Ein Auftragswerk der Regierungen von Sachsen-Weimar Eisenach, Sachsen-Meiningen und Hildburghausen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg und Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt, Reuss älterer Linie und Reuss jüngerer Linie wurde er mit der Herausgabe der 'Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens' beauftragt. Von 1888 bis 1899 erschienen sechzehn Hefte. Das Projekt wurde nach seinem Tod weitergeführt und 1917 mit dem 41. Heft vollendet.Weitere Schriften von Paul Lehfeldt waren 1890 'Einführung in die Kunstgeschichte der Thüringischen Staaten' sowie 1892 'Luthers Verhältnis zu Kunst und Künstlern'.Paul Lehfeldt starb am 2. Juli 1900 in Bad Kissingen.

Detailansicht

Die Wartburg 1917 - Eisenach

Bau- und Kunstdenkmäler Gossherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach 13 - Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens 41, Im Auftrag der Regierungen von Sachsen-Weimar Eisenach, Sachsen-Meiningen und Hildburghausen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg und Gotha, Schw

ISBN/EAN: 9783867773881

Umbreit-Nr.: 2059168

Sprache:

Deutsch

Umfang: 562 S.

Format in cm: 5 x 21.8 x 15.6

Einband:

gebundenes Buch

Erschienen am 25.02.2017