-

Zusatztext

-

In der Fortsetzung seiner Lebensgeschichte berichtet Hans J. Massaquoi davon, wie er sich nach seiner Emigration einen Platz in Amerika erkämpft, in einem demokratischen und freien Land, das zu dieser Zeit trotz des schönen Scheins auch von Rassismus geprägt ist. Wieder erfährt er Diskriminierung am eigenen Leib, doch nun ist er einer unter Millionen anderen Schwarzen, mit denen er gemeinsam kämpfen und sich solidarisieren kann. Als Mitarbeiter und schließlich Chefredakteur von 'Ebony', der größten schwarzen Zeitschrift Amerikas, findet er seine Berufung und seine Identität, nicht zuletzt dank seiner Begegnungen mit so herausragenden schwarzen Persönlichkeiten wie Martin Luther King, Malcolm X, Jesse Jackson, Muhammad Ali, Diana Ross und vielen anderen.

-

-

Kurztext

-

Hans Jürgen Massaquoi wandert in die USA aus. Auch hier ist längst nicht alles Gold, aber trotz Widerständen lebt er den amerikanischen Traum: Er gründet eine Familie und macht Karriere bei der größten schwarzen Zeitschrift »Ebony«, deren Chefredakteur er wird. Massaquoi ist Zeuge der vielleicht wichtigsten Umbruchzeit für das schwarze Amerika, die er mit geprägt hat.

-

-

Autorenportrait

- Hans J. Massaquoi, geb. 1926 in Hamburg, ging 1948 zunächst nach Liberia und 1950 in die USA. Nach einem Studium der Zeitungswissenschaft arbeitete er als leitender Redakteur bei 'Ebony', der größten afro-amerikanischen Zeitschrift der USA. 2013 starb Hans J. Massaquoi an seinem 87. Geburtstag.

-

Schlagzeile

- 'Seine Art zu erzählen ist ebenso charmant wie faszinierend.' Die Welt

-

Leseprobe

- Am 21. Juni 1960 trat endlich ein, wonach ich mich sehnte, seit ich mit den ersten afroamerikanischen Seeleuten im Hamburger Hafen Freundschaft geschlossen hatte. Flankiert von zwei Freunden als Zeugen wurde ich offiziell zum Bürger der Vereinigten Staaten erklärt. Da ich damals mit einem befristeten Studentenvisum ins Land eingereist war, statt auf ein Immigrantenvisum zu warten, hatte das Einbürgerungsverfahren in meinem Fall nicht wie normalerweise sechs Jahre, sondern zehn Jahre gedauert. Doch in den zehn Jahren, die ich schon in den Staaten lebte, und eigentlich auch schon davor, als ich mich im besetzten Deutschland als 'Ami' ausgegeben hatte, war es für mich ganz selbstverständlich geworden, mich als waschechter Amerikaner zu fühlen. Die eigentliche Verleihung der Staatsbürgerschaft war daher für mich im Grunde nur noch eine leicht absurde Formalität. Seit dem Tag, an dem ich die rechte Hand hob und diesem Land Treue gelobte, und zwar zum zweiten Mal (das erste Mal bei meiner Vereidigung als Soldat der US-Army), werde ich häufig gefragt, ob ich es je bereut habe, Deutschland den Rücken gekehrt und die Vereinigten Staaten zu meiner neuen Heimat erkoren zu haben, wo doch das Land aufgrund der nach wie vor bestehenden Ungleichheit zwischen Schwarzen und Weißen und anderer Defizite noch weit entfernt ist von dem demokratischen Ideal, das Amerikaner - insbesondere weiße Amerikaner - sich gern auf die Fahne schreiben. Meine Antwort lautet jedesmal ohne Zögern nein. Was nicht heißen soll, dass ich nicht ernsthafte Bedenken gegenüber dem 'American way of life' habe. So fällt es mir nach wie vor schwer, mich mit dem eklatanten amerikanischen Widerspruch abzufinden, der mir schon bald nach meiner Ankunft im viel gepriesenen 'Land of the free' auffiel, als das sich die USA in ihrer Nationalhymne rühmen. In keinem anderen Land sind Schwarze grausamer behandelt, stärker gedemütigt und brutaler ausgebeutet worden als in den Vereinigten Staaten. Doch in keinem anderen Land haben so viele Schwarze in allen denkbaren Bereichen, in denen Menschen sich hervortun können, so viel erreicht wie in den Vereinigten Staaten. Ausschlaggebend für meine Entscheidung, Amerikaner zu werden, waren weniger wirtschaftliche Interessen als vielmehr die Tatsache, dass ich in Deutschland einfach auffällig war wie der sprichwörtliche 'bunte Hund', wie ein Fremder, der sich gegen eine oft feindliche Umwelt durchsetzen musste und dabei allein auf seinen Überlebensinstinkt angewiesen war. In den Vereinigten Staaten gehörte ich augenblicklich zu einer Allianz aus rund dreißig Millionen schwarzen Brüdern und Schwestern, die eine politische und ökonomische Macht bildeten, vor der nicht einmal die rassistischsten Politiker die Augen verschließen konnten. Solche Bedingungen gefielen mir auf Anhieb. Diese 'Black power' hat vor gar nicht so langer Zeit, nämlich Ende 2002, Senator Trent Lott aus Mississippi schmerzlich zu spüren bekommen. Aufgrund von Äußerungen, die als rassistisch eingestuft wurden, musste er von seinem Amt als Mehrheitsführer, dem mächtigsten Posten im US-Senat, zurücktreten. Die Misere meiner afrodeutschen Brüder und Schwestern, die in der Bundesrepublik praktisch machtlos sind, weil ihre Zahl relativ klein ist, hat mich in der Überzeugung bestärkt, den richtigen Schritt getan zu haben, als ich im Jahre 1950 das Risiko mit der amerikanischen Demokratie, trotz all ihrer Mängel, einging. Das Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß in den Vereinigten Staaten ist vom Idealzustand noch weit entfernt, aber die über dreißig Millionen Afroamerikaner bilden einen ernst zu nehmenden politischen Machtblock, den kein amerikanischer Politiker einfach ignorieren kann. Natürlich ist das heutige demokratische Deutschland nicht mit dem totalitären Deutschland vergleichbar, das ich damals während des 'Dritten Reiches' kannte. Tatsache ist jedoch auch, dass die Minderheit der Afrodeutschen keinerlei Macht hat, um die Politik mit zu beeinflussen, die ih

Detailansicht

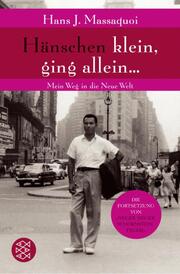

Hänschen klein, ging allein...

Mein Weg in die Neue Welt

ISBN/EAN: 9783596164202

Umbreit-Nr.: 1818203

Sprache:

Deutsch

Umfang: 292 S.

Format in cm: 2.2 x 19 x 12.5

Einband:

kartoniertes Buch

Erschienen am 17.03.2008